Il virus vi è entrato nel cervello: la pandemia memetica

Nell’ormai lontano e semi–leggendario febbraio 2020, la versione 0.19 del virus che tutti noi conosciamo, odiamo, e amiamo (?), si iniziava a diffondere in Italia. Erano i tempi in cui dieci nuovi casi facevano notizia, come pure un solo nuovo caso apparso in una regione fino a quel momento presunta vergine. Buona parte del mondo guardava al Bel Paese con un misto di ansia e speranza, dato che ci si muoveva su un terreno quasi inesplorato per quasi tutti: un germe di pandemia nel mondo occidentale. Cosa succederà? Cosa faremo? Giocavamo a porci domande simili e, basandoci su quell’accenno di esperienza che stavamo vivendo, rispondevamo immaginando alcuni degli infiniti futuri sanitari possibili. Ma quei tempi non suggerivano soltanto futuri sanitari, benché le discussioni ruotassero praticamente solo intorno a quello. Già in quei momenti, e proprio osservando i nostri discorsi, si poteva immaginare anche quale sarebbe stato il futuro dei nostri cervelli. Quando, a fine di quel febbraio e ad appena 58 casi, mi lamentavo con i miei amici del bollettino numerico che insidiava continuamente le nostre chat, ero già insofferente ma forse non ero ancora consapevole di quanto la situazione sarebbe degenerata per finire, poi, in una pandemia mentale.

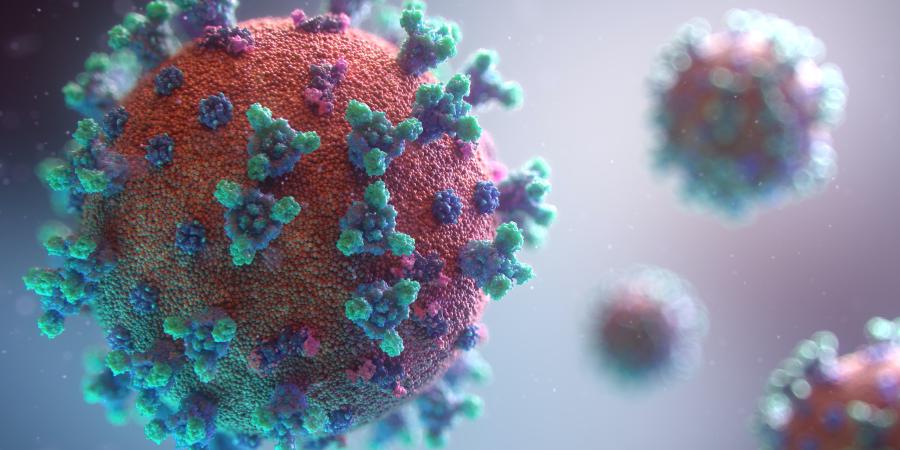

Nel 1976, con Il gene egoista, Richard Dawkins introduceva un termine con cui chiunque viva internet è familiare: meme. Nella sua definizione originale, un meme è un gene di cultura, cioè un’unità che si replica passando di testa in testa, che ha la capacità di mutare, e che si esprime, insieme a tutti gli altri memi, proprio nella cultura. Esempi: melodie, idee, frasi, mode, modi di modellare vasi o costruire archi. Mentre il virus si trasmetteva tra le persone tramite respiri, starnuti, e colpi di tosse, i memi generati dall’idea del virus si trasmettevano tra i cervelli tramite news, chat, e social. Ma se la velocità di trasmissione del primo è limitata da fattori come il tempo di incubazione o la necessità della compresenza fisica, la velocità di trasmissione dei memi ride, nell’era di internet, di tali limiti e si dimostra atrocemente più alta. La pandemia mentale è il risultato della combinazione dell’efficienza dei mezzi di comunicazione di cui disponiamo e dell’alto potere replicativo dei memi relativi al virus. Il virus è virale, in tutti i sensi.

Perché questo grande successo memetico? Non pretendo di avere una risposta precisa, ma sono convinto che parte del motivo risieda nel modo in cui il nostro cervello è programmato per gestire il pericolo o, più in generale, i problemi. Da un punto di vista evolutivo, ha senso tenere i problemi e il disagio a essi associato sempre sotto i riflettori. Se ti preoccupi sei spronato ad agire per risolvere ciò che ti preoccupa e se lo risolvi hai più probabilità di sopravvivere fino a riprodurti. Ma come per tanti altri meccanismi istintivi, anche questo tende a diventare irrilevante o addirittura deleterio quando non vivi più allo stato brado ma in una civiltà come quella moderna. Nel primo mondo che abitiamo, siamo esposti a un’immensa mole di problemi che stanno fuori dal nostro controllo. Ciò è vero sia per questioni vicine a noi ma future, su cui quindi non possiamo agire ora, sia per questioni lontane o più grandi di noi, su cui non possiamo sperare di avere impatto significativo. Un problema che non puoi risolvere non è un problema, ma vallo a spiegare alla lucertola istintiva nel tuo cervello.

Per quasi tutti, la questione virus sta al di fuori della sfera di cose su cui si può agire: non potrò essere io a risolverla. Con ciò non voglio dire che non c’è niente che posso fare. Posso (e dovrei) seguire le linee guida e stare attento, ma, a parte questo, pensarci e preoccuparmene non mi aiuterà. I memi originati dal virus ci sfruttano per replicarsi cibandosi di questa incongruenza. Parlare del virus è uno dei modi in cui, di fronte all’impotenza di cui siamo vittime, sfoghiamo il nostro istinto ad affrontare i problemi. È così che il pool memetico in cui siamo immersi si è sbilanciato verso il tema. Si cazzo parla solo cazzo del cazzo di virus del cazzo. Comprensibile, ma… che cazzo. E in tutto ciò, benché le mie gonadi si siano sfracellate fino a polverizzarsi a forza di sentire discorsi sull’argomento, a volte anche io ci ricado dentro. Che disastro, esistere.

Ma al di là della mia insofferenza contraddittoria, c’è un aspetto su cui secondo me vale la pena di riflettere. La vita è un gioco a somma zero, nel senso che spendere tempo ed energie su qualcosa equivale a non spenderli su qualcos’altro. Inoltre, quando scegliamo (consciamente o meno) siamo soggetti a quello che in economia viene chiamato costo opportunità, cioè il costo che pago per non aver scelto quel qualcos’altro. Se decido di imbiancare le pareti di casa da solo invece di chiamare un professionista, sto evitando il costo monetario della parcella, ma sto anche spendendo del tempo che avrei potuto investire diversamente (magari guadagnando più di quanto ho risparmiato). Allo stesso modo, quando scelgo di dedicare al virus discussioni e attenzioni, scelgo anche di non dedicarle ad altri temi. Quanti pensieri e ragionamenti abbiamo perso e stiamo perdendo? Qual è il costo che paghiamo? Rispondere a tali domande è impossibile, ma porcele ci invita a guardare al nostro comportamento e riconsiderare se è veramente così che vogliamo procedere.

Dal canto mio, credo ci siano buone ragioni per provare a cambiare pensieri e discorsi. Se è vero che il virus genera una certa dose di ansia e preoccupazione e se è vero che non posso sperare di avere impatto su di esso (all’infuori delle poche azioni che citavo prima), allora è vero che mi converrebbe smettere di pensarci, smettere di parlarne, e dirigere le mie energie verso altro. Mi rendo conto che “smettere di pensare” possa apparire come un consiglio stupido dato che, se interpretato alla lettera, è forse impossibile da mettere in pratica. Ordinarsi di non pensare a qualcosa, da solo, non serve a niente e anzi può contribuire a rafforzare il pensiero che si cerca di evitare. Quello che si può fare, però, è di creare un contesto in cui la probabilità che quel pensiero sorga è bassa. Innanzitutto ci si può disinteressare attivamente, per esempio evitando le sorgenti di informazione che propinano l’argomento a raffica. Poi — e questo è il mio rimedio preferito —, ci si può dare da fare. Il fatto che l’allocazione del tempo sia un gioco a somma zero può funzionare anche da vantaggio, perché implica che quando sei impegnato in attività che ti assorbono non hai spazio mentale per pensare al virus. Infine, anche se il pensiero arriva, ci si può comunque trattenere dal parlarne. In questo modo si evita sia di stimolare discussioni che stimolerebbero altri pensieri in noi stessi, sia di contribuire alla diffusione dei memi nei cervelli degli altri, favorendo per loro lo stesso contesto che cerchiamo per noi.

Chiaramente, l’eliminazione completa del discorso non è possibile (né auspicabile), perché non è possibile eliminare tutti gli stimoli. Anche il solo uscire di casa ti ricorda in che realtà vivi. Ma la realtà è grande e, seppur in maniera limitata, abbiamo la libertà di decidere, momento per momento, con quale parte fare a pugni.

Insomma, statevi zitti.